身心変容技法オンライン・セミナー Web参加予約

¥ 2,500 ~ ¥ 16,000 税込

加算ポイント:23pt ~ 146pt

商品コード: os2020ss_1 ~ os2020ssall_4

※通し券の受付は締め切らせていただきます。10月16日付け

※前払い精算のご予約となります。「後払い決済」は選択しないでください。「後払い」を選択した場合は、キャンセルとさせていただきます。

※決済後のキャンセルは原則としてお受けできません。予めご了承下さい。

※ チケットの発送はおこなっておりません。ご注文の確認メール(自動送信)とは別に、

チケット購入者に参加URLのメールをお送りいたします。

今話題となっている無料オンライン会議システムZoomを使用します。パソコンまたはスマートフォンがあれば、自宅に居ながら気軽に参加が可能です。背景を好きな画像に変えたり、顔を出さずに参加をすることも可能です。※Zoomを使ったことがない、やり方がわからないという方は、事前にサポート致しますので気軽にご連絡下さい。

前払い決済につきまして

いったん納入いただいた参加費用は原則払い戻しいたしません。

但し、お客様ご自身の転居・ご病気などやむをえない事情に限り証明書などのご提示があれば、銀行振込みにて払い戻しいたします。

受講上の注意

当日欠席された場合、ご連絡いただければ(期間限定視聴可能な)記録映像をお送りいたします。

参加費用の払い戻しは致しかねます。

受講時の写真撮影・録画・録音はご遠慮ください。

身心変容技法オンライン・セミナー

10月から全6回、開催決定

身心変容技法とは、「身体と心の状態を当事者にとって望ましいと考えられる理想的な状態に切り替え、変容・転換させる知と技法」です。

「身心技法研究」は、京都大学名誉教授の鎌田東二先生を研究代表に2011年から始まった研究会であり、身心をめぐるさまざまな学問を横断する研究です。様々な瞑想技法や修行などの宗教的なの中の技法から、科学の文脈で展開するマインドフルネスなどの技法など、広範な領域と人類史的な奥行きをもった研究です。

「通しチケット『身心変容シリーズ①&②』本付(5,920円お得)」: 16,000円

「通しチケット『身心変容シリーズ①』本付(3,960円お得)」: 15,000円

「通しチケット『身心変容シリーズ②』本付(3,960円お得)」: 15,000円

「通しチケット(3000円お得)」: 12,000円

「各回チケット」:2,500円

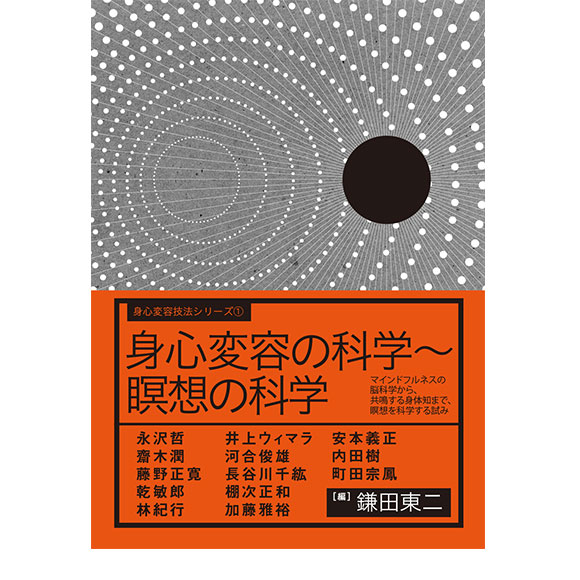

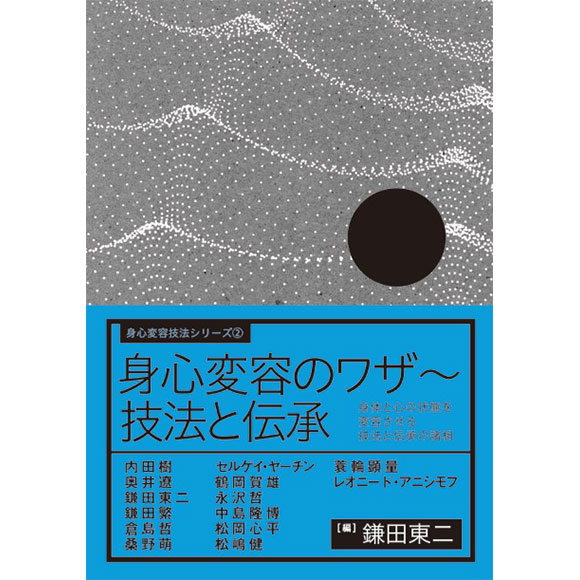

サンガでは研究会の論文をテーマごとに編集したシリーズを刊行しています。

身心変容の科学~瞑想の科学

――マインドフルネスの脳科学から、共鳴する身体知まで、瞑想を科学する試み――

(身心変容技法シリーズ1)(2017年)

身心変容のワザ~技法と伝承

――身体と心の状態を変容させる技法と伝承の諸相――

(身心変容技法シリーズ)(2018年)

身心変容技法研究のライブ配信セミナー

今回、オンライン・セミナーとして2020年10月10日より、6回連続の講義を開催いたします。

鎌田東二先生×熊野宏昭先生、井上ウィマラ先生、永澤哲先生、稲葉俊郎先生、藤野正寛先生にご登場いただきます。各回、鎌田先生とのセッションがあり、講義のあと質疑応答の時間があります。

9月11日(金)受付開始!

■日程とテーマ

第1回 鎌田東二先生×熊野宏昭先生

10月10日(土)18時~20時

「身心変容技法とは何か」

ちょうど1年前の9月22日(日)、鎌倉の建長寺で行なわれた「Zen2.0」において、熊野宏昭さんと「日本の叡智とマインドフルネス」をめぐる対談をし、大変充実した有意義な時間を過ごした。その時にはもちろん、このようなコロナ禍を予測できなかった。

その1年前あまり前の2018年6月30日(土)に上智大学で行なった「第68回身心変容技法研究会」では、「医療と身心変容技法」をテーマに、稲葉俊郎さん(当時・東京大学医学研究科助教・循環器内科医・未来医療研究)による「医療と芸術・芸能と身心変容技法」と熊野宏昭さん(早稲田大学人間科学学術院教授・応用脳科学研究所所長・認知行動療法・行動医学)による「マインドフルネスと認知行動療法」の研究発表と質疑応答およびディスカッションを行なった。

そして、今回、熊野さんとは3度目の対話となる。いよいよ、「身心変容技法」の問題を、マインドフルネスから神道の鎮魂帰神法や阿知女作法、そして諸種の神秘体験や変性意識体験、脳神経科学に至るまでじっくりと縦横無尽に議論し、コロナ時代をしなやかに生きていく知恵と力を掘り起こしたい。そのイントロダクションに当たるフリートークをまずはお楽しみください。

(鎌田東二)

第2回 井上ウィマラ先生

10月23日(金)19~21時

「マインドフルネスと解脱:子育てと看取りの視点から」

マインドフルネスが仏教瞑想にルーツを持つことはよく言われることですが、それでは仏典のどんな教えに基づいた訓練体系なのかに関して詳しい解説や議論をされることはほとんどありません。今回は、仏教瞑想の目的である解脱とは何かについて確認したうえで、マインドフルネスが最も総合的に説かれている『Satipaṭṭhāna-sutta:念処経』においてブッダは心と身体をどのように見つめるように教えてくれたのかを概観してみます。そして、そうしたマインドフルな見つめ方がなぜシームレスなケア(チャイルド・ケア→ターミナル・ケア→グリーフ・ケア→そしてまた人に寄り添い・支え・育むことへ)につながっていくのかに関して、調律性(attunement)と応答性(availability)という2つのキーワードを介して考察してゆきます。かくれたキーワードは、ブッダが2600年前にこの経典に「ajjhatta-bahiddhā内外・自他」という言葉で埋め込んでおいてくれた「間主観性(intersubjectivity)」です。

(井上ウィマラ)

第3回 永澤哲先生

11月15日(日)10~12時

「虹の身体―チベット仏教の瞑想と身心変容技法―」

チベットは、8世紀から13世紀にかけて、インドの仏教を丸ごと移植する壮大な試みを行いました。特に重要なのは、最も後期に発達した密教を移植したことです。その伝統は、現代にいたるまで、生き生きと保たれています。今回のセミナ―では、チベット密教について概観したうえで、特にマハーサンディに焦点を当てます。

マハーサンディーチベット語で「ゾクチェン」―は、「大いなる完成」を意味します。その修行を完成した修行者は、死の時一週間ほど、「トゥクタム」(「聖なる心」)と呼ばれる状態に入り、その間、肉体は純粋な光に融け入って、消えてしまいます。この「虹の身体」の近年の実例について、画像を見ながら考えます。『チベットの死者の書』は、この伝統に属しており、欧米のホスピスや、ターミナルケア従事者のトレーニングにおいて用いられています。その現代的意義についても、ご一緒に考えたいと思います。

(永沢哲)

第4回 稲葉俊郎先生

11月25日(水)19~21時

「医療と身心変容技法について」

医療の現場は病気を治すことがメインだと思われがちだが、それだけではない。医療の本質は、生命の全体性を取り戻すプロセスであると考えると、西洋医学に限定しないあらゆる方法が医療として応用できうる種があることが分かる。人間の意識活動はリズムを持ち、意識と無意識を反復運動しているが、そうした運動自体が生命システムの全体性を保つために重要な役割を持っている。意識活動では外界を、無意識活動では内界を担当しているが、そうした外界と内界をつなぐ領域も重要であり、夢、修行、瞑想、芸術など、あらゆる手段の中にそうした役割を見出すことができる。東洋的な身体論の伝統では「身心一如」が説かれているが、意識状態の変化により身心の状態を調整することができるため、脳に伴う意識活動と身心との全体性も重要である。医療現場において、そうした身心変容技術の重要性に関して共有し、どういう場が医療的な場と言えるのかを共に考えたい。

(稲葉俊郎)

第5回 藤野正寛先生

12月10日(木)19~21時

「マインドフルネスの脳科学」

現在、世界的に大きな動きとなっている瞑想の脳研究。その種は、アメリカのカルチャーがしびれるほど面白かった1950〜70年代に蒔かれました。ビートジェネレーションがドラッグや禅によって意識変容と文化創造を試みる流れを作り出し、ハーバードサイケデリッククラブのティモシー・リアリーやラム・ダスがその流れを加速させ、さらにそのラム・ダスが「短期的で状態的な意識変容(Altered states of consciousness)」よりも「長期的で特性的な意識変容(Altered traits of consciousness)」を重視するようになって、瞑想に傾倒していった時代。その当時、彼らから直接的・間接的な影響を受けていた若者の中から、現在、瞑想の脳研究を主導している研究者たちが登場してきました。その中でも、リチャード・デビッドソンとダニエル・ゴールマンは、ハーバード大学時代に、ラム・ダスとの交流やヴィパッサナー瞑想との出会いを通じて、「瞑想実践によって生じる意識変容は、瞑想を実践していない日常生活でも持続しているはずだ」と実感し、そのことを明らかにするために粘り強く研究を続けてきました。その彼らが2017年に出版した本のタイトル、『Altered Traits』には様々な思いが込められていることを感じます。本講演では、このような瞑想の脳研究の歴史を眺めながら、瞑想によるAltered Traitsについてどこまでのことがわかってきたのかをご紹介した上で、長期的で特性的な意識変容の大切さについて考えてみたいと思います。

(藤野正寛)

第6回 鎌田東二先生

12月20日(日)15時‐17時

「神道の身心変容技法と音霊・言霊」

仏教が瞑想の宗教であるとすれば、神道は祭りの宗教である。であるから、神道の祭りの中での身心変容技法が、まずは焦点となる。これについて、幕末維新期の神道霊学者の本田親徳や大本の出口王仁三郎は、「祭り」を「顕祭」と「幽祭」の二種に分けた。顕祭とは、たとえば京都の賀茂神社で行なわれている葵祭とか東京の神田明神で行なわれている神田祭とか、神社で行なわれている通常の祭りである。もちろん、これにも特殊神事や秘儀的要素はあるが、後者の幽祭は神人合一に至る鎮魂帰神の法であるとされ、ちょうど100年前の1920年(大正9年頃)の大本ではこの幽祭~鎮魂帰神法が大々的に実修されていた。

霊学には、「鎮魂・帰神・太占(ふとまに)」の三種があるとされるが、ここでは、顕祭も幽祭も霊学も含め、総合的に神道の身心変容技法を概括し、その根幹に流れている石笛や琴・法螺貝などの音霊や和歌即陀羅尼思想にまで発展する言霊の思想や神楽や能も取り上げて説明したい。途中で、石笛・横笛・法螺貝の奉奏も実演してみたい。

(鎌田東二)

プロフィール

鎌田東二 先生

1951年徳島県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程神道学専攻博士課程単位取得退学。博士(文学、筑波大学)。岡山大学大学院医歯学総合研究科社会環境生命科学専攻博士課程単位取得退学。現在、京都大学名誉教授、上智大学特任教授。放送大学・天理大学客員教授。宗教哲学・民俗学・日本思想史・比較文明学専攻。石笛・横笛・法螺貝奏者。神道ソングライター。

著書に『神界のフィールドワーク―霊学と民俗学の生成』(ちくま学芸文庫)、『翁童論』四部作(新曜社)、『身体の宇宙誌』(講談社学術文庫)、『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』(岩波現代文庫)、『宗教と霊性』『神と仏の出逢う国』『古事記ワンダーランド』(いずれも角川選書)、『霊性の文学―言霊の力』『霊性の文学―霊的人間』『聖地感覚』(いずれも角川ソフィア文庫)、『日本人は死んだらどこへ行くのか』(PHP新書)、『歌と宗教―歌うこと。そして祈ること』(ポプラ新書)、『現代神道論―生態智の探究』『世直しの思想』(いずれも春秋社)、『世阿弥―身心変容技法の思想』『言霊の思想』(いずれも青土社)『南方熊楠と宮沢賢治』(平凡社新書)、鎌田東二編『身心変容の科学~瞑想の科学』『身心変容のワザ~技法と伝承』(いずれもサンガ)などがある。

* * * * *

熊野宏昭 先生

早稲田大学人間科学学術院教授・応用脳科学研究所所長。医学博士。臨床心理士。マインドフルネスやアクセプタンスなどの技法を含む「新世代の認知行動療法」について、とくに医療場面で短期間で大きな効果を挙げることを目指した研究を行っている。『実践!マインドフルネス』(サンガ)ほか著書多数。

* * * * *

井上ウィマラ 先生

1959年山梨県生まれ。京都大学文学部哲学科宗教哲学専攻中退。日本の曹洞宗で只管打坐と正法眼蔵を学び、ビルマのテーラワーダ仏教でヴィパッサナー瞑想、経典とその解釈学を学ぶ。カナダ、イギリス、アメリカで瞑想指導のかたわらで心理療法を学ぶ。バリー仏教研究所客員研究員を務めた後で還俗し、MBSRのインターンシップを特待生として研修後に帰国。2005年より高野山大学でスピリチュアルケアの基礎理論と援助法の開発に携わる。2019年より健康科学大学健康科学部福祉心理学科教授。著書: 『子育てから看取りまでの臨床スピリチュアルケア』興山舎 『呼吸による気づきの教え』佼成出版社共著: 『スピリチュアルケアへのガイド』with 窪寺俊之 青海社 『マインドフルネスと催眠』with 大谷彰 サンガ翻訳: 『呼吸による癒し』 春秋社監訳: 『死にゆく人とともにあること』 春秋社編著: 『仏教心理学キーワード事典』 春秋社

* * * * *

永沢哲 先生

1957年、鹿児島生まれ。東京大学法学部卒業。宗教人類学(チベット仏教)、身体論。アティ=ゾクチェン研究所所長、上智大学グリーフケア研究所客員准教授。現在のテーマは、ゾクチェン密教、人類の思考における「微細な身体」の観念の発生と展開、仏教哲学と科学のインターフェース。主な著書に『野生のブッダ』(法蔵館)、『野生の哲学―野口晴哉の生命宇宙―』(筑摩文庫)、『瞑想する脳科学』(講談社)、訳書に『虹と水晶』(法蔵館)、『癒しのダンス』(講談社)など。

* * * * *

稲葉俊郎 先生

医師、医学博士。1979年熊本生まれ。1997年熊本県立熊本高校卒業。2004年東京大学医学部医学科卒業。2014年東京大学医学系研究科内科学大学院博士課程卒業(医学博士)。

2014年-2020年3月 東京大学医学部付属病院循環器内科助教

2020年4月 軽井沢病院総合診療科医長、信州大学社会基盤研究所特任准教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員、東北芸術工科大学客員教授(山形ビエンナーレ2020 芸術監督)

東大病院時代には心臓を内科的に治療するカテーテル治療や先天性心疾患を専門とし、往診による在宅医療も週に一度行いながら、夏には山岳医療にも従事。医療の多様性と調和への土壌づくりのため、西洋医学だけではなく伝統医療、補完代替医療、民間医療も広く修める。国宝『医心方』(平安時代に編集された日本最古の医学書)の勉強会も主宰。未来の医療と社会の創発のため、伝統芸能、芸術、民俗学、農業・・など、あらゆる分野との接点を探る対話を積極的に行っている。2020年4月から軽井沢へと拠点を移し、軽井沢病院(総合診療科医長)に勤務しながら、信州大学社会基盤研究所特任准教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員を兼任。東北芸術工科大学客員教授(山形ビエンナーレ2020 芸術監督 就任)を併任。全体生を取り戻す新しい社会の一環としての医療のあり方を模索している。尊敬する人物は岡本太郎、横尾忠則、手塚治虫、河合隼雄、井筒俊彦、村上春樹、寺田寅彦、武満徹、葛飾北斎、南方熊楠、三宅一生、Leonardo da Vinci、Richard Buckminster Fuller、John Lennon、老子、荘子、ブッダ、美輪明宏、アントニオ猪木、など多数。

* * * * *

藤野正寛 先生

京都大学オープンイノベーション機構特定助教。

1978年、大阪生まれ奈良育ち。神戸大学経営学部卒業後に、医療機器メーカーに7年間勤務し、経営企画管理業務に従事。海外駐在員時代に、10日間のヴィパッサナー瞑想リトリートに参加し、瞑想が身心を健康にすることを体験的に理解し、「働いている場合ではない」と退社。京都大学教育学部に編入学し、学士・修士・博士を経て、現在に至る。現在は、瞑想の実践者かつ研究者として、瞑想実践を通じてでてきた問いをもとに、認知心理学的手法やMRIなどの実験装置を用いて、瞑想の脳研究を進めている。特に、智慧を育むマインドフルネス瞑想と慈悲を育むコンパッション瞑想のメカニズムの解明に取り組むとともに、人々の身心の健康のために、それらを社会に導入する活動に取り組んでいる。

【参加費】

・1回:2,500円(全6回で15,000円)

・全6回通し券:12,000円

・通しチケット『身心変容シリーズ①&②』本付(5,920円お得)16,000円

・通しチケット『身心変容シリーズ①』本付(3,960円お得)

15,000円

・通しチケット『身心変容シリーズ②』本付(3,960円お得)15,000円

【募集人数】

1講座:50名

【主催】

株式会社サンガ

東京オフィス

TEL 03-6273-2181 FAX 03-6273-2182

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28 昇龍館ビル602

* * * * *

- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆